令和6年海事代理士試験の私の結果 ⏪ クリックするとグーグルドライブで閲覧出来ます。📊

令和六年9月26日 海事代理士試験 広島会場の概要

海事代理士試験が広島会場にて実施されました。当日は、約29名が受験し、そのうち女性受験者は3名でした。

受験者の中には欠席者も見られ、3名が不参加となりました。

海事代理士試験は、海事に関する幅広い知識が問われる難関試験であり、毎年多くの受験者が挑戦しています。

広島会場でも、受験者たちは真剣に試験に臨み、日頃の学習成果を発揮していました。

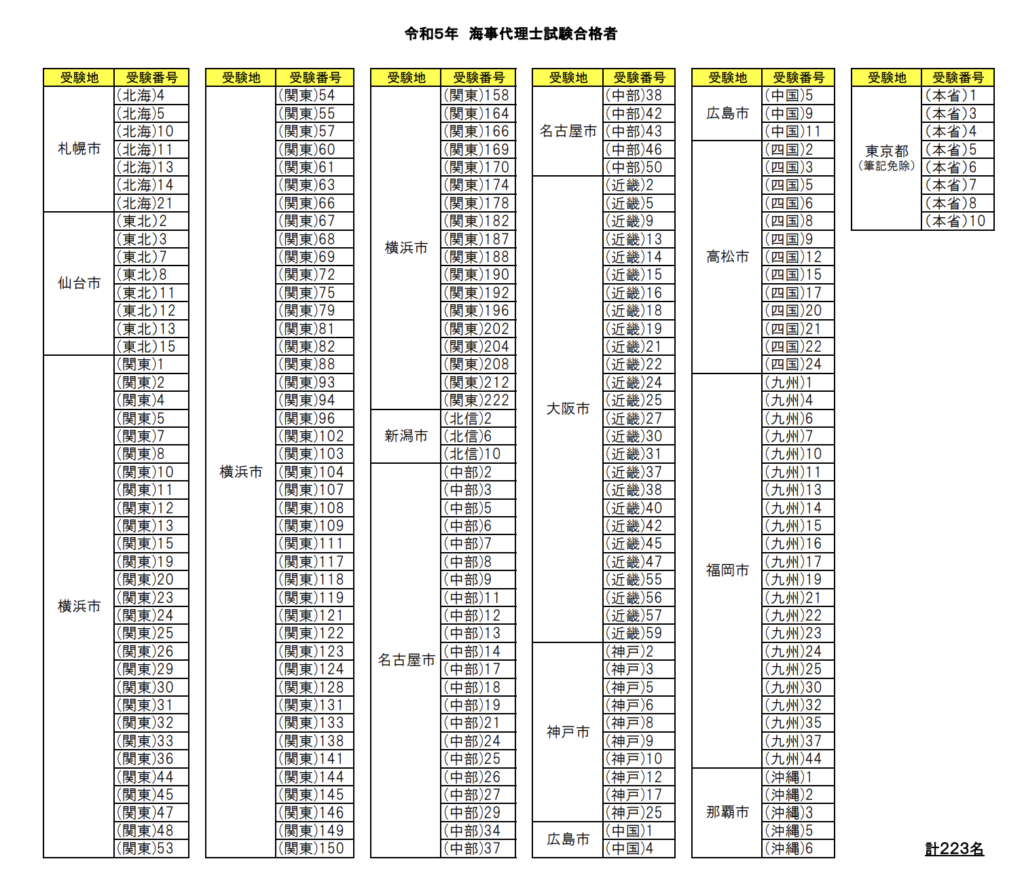

国土交通省の家頁より引用 ◀️ クリックすると移動します。

〜 令和6年度試験の検証 〜

① 海事代理士試験は、過去の失敗事例から学び、次回への挑戦に生かすことが大切です。

一例として、令和六年の試験においては、憲法21条の「両性」が出題されました。

しかしこれは出会いや結婚といった話題との関連性が見つけられず、無理な問題と感じた受験生もいたでしょう。

- 試験は常に予測不可能な要素を含んでいます。

- 過去の出題傾向から距離を置いて考えることも時には必要です。

将来を見据えることが繰り返し試験に挑戦する原動力となります。

※因みに私は、「相方」と回答しました。😭

② 海上運送法

(8)(9)の根拠条文が、幾等探しても見つからずに数時間経過しました。

結果:旧条文で探しても見つからないはずです。

改正法の「二一条1」「二一条3」でした。

第二十一条

一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をする不定期航路事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をする不定期航路事業及び特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする不定期航路事業を除く。以下「旅客不定期航路事業」という。)を営もうとする者は、次に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

一次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業

二総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第五条第一項に規定する総トン数をいう。以下同じ。)二十トン未満の船舶(第三項第二号、第三十二条の三第三項及び第四項並びに第三十二条の七第三項及び第四項において「小型船舶」という。)のみをその用に供する旅客不定期航路事業

第二十一条の三

第二号許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

令和六年 1. 憲法

1.

(1)

第九条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

(2)

国会の常会は、毎年一回これを召集する。

(3)

内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

②内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

(4)

すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

(5)

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2.

(ア)

何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

(イ)

参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

(ウ)

国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

(エ)

何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

(オ)

裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

2.民法

1

(1)

第二四九条

1 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。

(2)

(使用貸借)

第五九三条

(使用貸借)

第593条

使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すこ

とを約し、相手方がその受け取った物について無償

で使用及び収益をして契約が終了したときに返還

をすることを約することによって、その効力を生ず

る。

(3)

第九六条

1 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すこと

ができる。

(4)

第一一五条

代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。

ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。

(5)

第五三六条

1 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。

船員法

1

(1)

この法律において「海員」とは、船内で使用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者をいう。

②この法律において「予備船員」とは、前条第一項に規定する船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないものをいう。

(2)

第十四条

船長は、他の船舶又は航空機の遭難を知つたときは、人命の救助に必要な手段を尽さなければならない。但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険がある場合及び国土交通省令の定める場合は、この限りでない。

(3)

第十八条

船長は、国土交通省令で定める場合を除いて、次の書類を船内に備え置かなければならない。

一船舶国籍証書又は国土交通省令で定める証書

二海員名簿

三航海日誌

四積荷に関する書類

五海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十六条第三項に規定する証明書

②海員名簿及び航海日誌に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。

(4)

第八十条

船舶所有者は、船員の乗船中、これに食料を支給しなければならない。

②前項の規定による食料の支給は、船員が職務に従事する期間又は船員が負傷若しくは疾病のため職務に従事しない期間においては、船舶所有者の費用で行わなければならない。

③第一項の規定による食料の支給は、遠洋区域若しくは近海区域を航行区域とする船舶で総トン数七百トン以上のもの又は国土交通省令で定める漁船に乗り組む船員に支給する場合にあつては、国土交通大臣の定める食料表に基づいて行わなければならない。

④船舶所有者は、その大きさ、航行区域及び航海の態様を勘案して国土交通省令で定める船舶には、第一項の規定による船内における食料の支給を適切に行う能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に該当する者を乗り組ませなければならない。

(5)

第八十四条

未成年者が船員となるには、法定代理人の許可を受けなければならない。

②前項の許可を受けた者は、雇入契約に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。

(6)

第九十四条

船員が職務上死亡したときは、船舶所有者は、遅滞なく、国土交通省令の定める遺族で葬祭を行う者に標準報酬の月額の二箇月分に相当する額の葬祭料を支払わなければならない。船員が職務上の負傷又は疾病に因り死亡したときも同様とする。

(7)

第百十一条

船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、左の事項について、国土交通大臣に報告をしなければならない。

一使用船員の数

二給料その他の報酬の支払状況

三災害補償の実施状況

四その他国土交通省令の定める事項

(8)

第百十七条の三

船舶所有者は、国土交通省令で定めるタンカー(国土交通大臣が定める危険物又は有害物であるばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶をいう。)又は国土交通省令で定める液化天然ガス等燃料船(液化天然ガスその他の国土交通大臣が定める危険物又は有害物である液体物質を燃料とする船舶をいう。)には、危険物又は有害物の取扱いに関する業務を管理すべき職務を有する者(第三項において「危険物等取扱責任者」という。)として、次項の規定により証印を受けている者を、国土交通省令で定めるところにより乗り組ませなければならない。

②国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより危険物又は有害物の取扱いに関する業務を管理するために必要な知識及び能力を有すると認定した者に対し、その者の船員手帳に当該認定をした旨の証印をする。

③前条第三項から第五項までの規定は、危険物等取扱責任者及び前項に規定する証印について準用する。

商法

1.

(1)

第六百八十五条

船舶の属具目録に記載した物は、その従物と推定する。

2属具目録の書式は、国土交通省令で定める。

(2)

第七百三十八条

荷送人は、船積期間内に、運送に必要な書類を船長に交付しなければならない。

(3)

第八百四条

積荷等の全部又は一部が救助されたときは、当該積荷等の所有者は、当該積荷等をもって救助料に係る債務を弁済する責任を負う。

(4)

第八百六条

救助料又は特別補償料に係る債権は、救助の作業が終了した時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。

(5)

第八百四十九条

登記した船舶は、質権の目的とすることができない。