令和6年 1.憲法

1時限目(10:15~11:15)

1.憲法

2.民法

3.商法

4.国土交通省設置法

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

| 放棄 | 一 | 国会議員 | 勤労 | 相方 不正解 |

|---|---|---|---|---|

| 放棄 | 一 | 国会議員 | 勤労 | 両性 ※占領憲法:21条 |

2.

| (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | (オ) |

| ○ | ❎ 不正解 | ❎ ?- | ? ○ ?-犯罪を明示する令状 不正解 | ○ ?-決定 |

| ○ | ○ | ❎ | ❎ | ○ |

2.民法

1.

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

| 提供 不正解 | 使用貸借 | 強迫 | 追認 | 債務 不正解 |

| 償還 | 使用貸借 | 強迫 | 追認 | 反対給付 |

2.

| (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | (オ) |

| ❎ | ○ 不正解 ※知った時から5年間 | ❎ | ○ 不正解 | ❎ |

| ❎ | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ |

(遺留分を算定するための財産の価額)

(債権等の消滅時効)

第166条

1 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消

滅する。

① 債権者が権利を行使することができること

を知った時から5年間行使しないとき。

第1043条

1 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続

人が相続開始の時において有した財産の価額に

その贈与した財産の価額を加えた額から債務の

全額を控除した額とする。

3.商法

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

| 財物 不正解 | 積荷 不正解 | 共同海損 不正解 | 二 不正解 | 質権 |

| 従物 | 舟積 | 所有者 | 一 | 質権 |

2.

| (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | (オ) |

| ○ 不正解 | ❎ | ○ | ○ | ○ |

| ❎ | ❎ | ○ | ○ | ○ |

4.国土交通省設

1.

| (1) | (2) | (3) |

| 不正解 ア | 不正解 ウ | 正解 |

| ウ | ア | エ |

※ 国土交通省組織令 第二条

国土交通省設置法 第三十条

2.

| (1) | (2) | (3) | (4) |

| 正解 | 不正解 | 不正解 | 正解 |

| ウ | キ | オ | ケ |

※150条2項

3.

| (1) 悪問 | (2)※山梨県が入っていない。 | (3)※神栖市 |

| 不正解 | 不正解 | 正解 |

| ❎ | ❎ | ❎ |

5.船員法

1.

| ア | イ | ウ | エ | オ |

| 正解 | 正解 | 正解 | 正解 | 不正解 |

| 14 | 7 | 1 | 4 | 101 |

| カ | キ | ク | ケ |

| 正解 | 正解 | 不正解 | 不正解 |

| 21 | 8 | 23 | 20 |

注)オ:80条 ク:111条 ケ:117条の3

2.

| (1) | (2) | (3) | (4) |

| 正解:第一条3 | 正解:第八条 | 正解:第三十三条 | 不正解 :第五十条2 |

| ❎ | ○ | ○ | ❎ |

| (5) | (6) | (7) | (8) |

| 正解:第六十五条3 | 不正解:第六十九条 | 不正解:第百十八条の五 | 正解:第百十八条四 2 |

| ○ | ❎ | ❎ | ○ |

3. 私の回答:不正解 基準労働時間・休日・給与

正解:給料その他の報酬・労働時間・休日及び休暇

(船舶所有者による小型船舶の乗組員に対する教育訓練)

第百十八条の四船舶所有者は、国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する総トン数二十トン未満の船舶の乗組員(当該船舶に乗り組ませようとする者を含む。)について、国土交通省令で定めるところにより、船舶が航行する海域の特性に応じた操船に関する教育訓練その他の航海の安全に関する教育訓練(次条第一項において「特定教育訓練」という。)を実施しなければならない。

(特定小型船舶所有者による特定小型船舶の乗組員に対する教育訓練等)

第百十八条の五前条に規定する船舶であつて、第一条第二項第一号又は第二号に掲げる船舶に該当するもの(以下この条において「特定小型船舶」という。)の所有者(船舶共有の場合は船舶管理人、船舶貸借の場合は船舶借入人。以下この条、第百三十一条の二及び第百三十五条第二項において「特定小型船舶所有者」という。)は、特定小型船舶の乗組員(当該特定小型船舶に乗り組ませようとする者を含む。)について、国土交通省令で定めるところにより、特定教育訓練を実施しなければならない。

6.船員職業安定法

1,(1)

| ア | イ | ウ | エ | オ |

| 10. 不正解 | 12. 不正解 | 22. ? 不正解 | 8. 不正解 | 17. 正解 |

| 15 | 1 | 13 | 16 | 17 |

※船員職業 安定法施行規則 第二十三条3

(争議行為に対する不介入)

第二十一条地方運輸局長は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業、閉出又はけい船の行われている船舶につき、求職者を紹介してはならない。

(派遣船員等の福祉の増進)

第六十九条船員派遣元事業主は、その雇用する派遣船員又は派遣船員として雇用しようとする船員について、各人の希望及び能力に応じた就業の機会及び教育訓練の機会の確保、労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることにより、これらの者の福祉の増進を図るように努めなければならない。

2.

(1) 私の回答:❎ ❎

ア

❎

イ

❎

(2) 私の回答:○ ○

ア

○

イ

○

(3) 私の回答:○ ○ 不正解

※ (報酬給与の禁止)

第四十六条

船舶所有者は、募集に従事する被用者に対し、いかなる名義でもその募集に対する報酬として、金銭その他の財物を給与してはならない。

ア

❎

イ

○

(4) 私の回答:○ ❎

ア

○

イ

❎

(5) 私の回答:? ❎

(就業条件等の明示)

第七十三条船員派遣元事業主は、船員派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該船員派遣に係る派遣船員に対し、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明示しなければならない。

一当該船員派遣をしようとする旨

二第六十六条第一項各号に掲げる事項その他国土交通省令で定める事項であつて当該派遣船員に係るもの

三第八十一条第一項各号に掲げる業務以外の業務について船員派遣をする場合にあつては、当該派遣船員が従事する業務について派遣先が同項の規定に抵触することとなる最初の日

2船員派遣元事業主は、派遣先から第八十一条第五項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る業務に従事する派遣船員に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該業務について派遣先が同条第一項の規定に抵触することとなる最初の日を明示しなければならない。

ア

❎

(変更の届出)

第六十一条

船員派遣元事業主は、第五十五条第二項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

この場合において、当該変更に係る事項が船員派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

イ

❎

7.船舶職員及び小型船舶操縦者法

1.

(1)

(海技免状の有効期間の更新)

第九条の五 法第七条の二第二項の規定により海技免状の有効期間の更新を申請する者は、当該海技免状の有効期間が満了する日以前一年以内に第六号様式による海技免状更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

(海技免状の滅失等再交付)

第十条 海技士は、海技免状を滅失し、又はき損したときは、第八号様式による海技免状再交付申請書を国土交通大臣に提出し、海技免状の再交付を申請することができる。

2 前項の申請が海技免状の滅失に係るものであるときは、同項の申請書にその事実を証明する書類を添付しなければならない。

3 国土交通大臣は、第一項の申請が正当であると認めるときは、海技免状をその者に再交付する。

| ア | イ |

| 免許 不正解 | 紛失 正解 |

| 有効期間 | 滅失 |

(2)

| ウ (船舶職員の乗組みに関する基準)第十八条 |

| 航行の安全 |

| 航行の安全 |

(3)

(海技免状の有効期間の更新のための乗船履歴)

第九条の三

法第七条の二第三項第一号の国土交通省令で定める乗船履歴は、次の各号に掲げる海技士の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める船舶職員として、受有する海技免状の有効期間が満了する日以前五年以内に

一年以上乗り組んだ履歴又は第九条の五第一項若しくは第九条の五の三第一項から第三項までの規定により海技免状の有効期間の更新の申請をする日以前六月以内に三月以上乗り組んだ履歴とする。

| エ | オ | カ | キ |

| 一年 不正解 | 半年 不正解 | 十年 不正解 | 半年 不正解 |

| 五年 | 一年 | 六月 | 三月 |

(4)

(操縦免許を与えない場合)

第二十三条の四次の各号のいずれかに該当する者には、操縦免許を与えない。

一次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める年齢に満たない者

イ二級小型船舶操縦士(技能限定をする場合に限る。)及び特殊小型船舶操縦士十六歳

ロその他の資格十八歳

| ク |

| 特朱 不正解 ※しめすへんがありませんでした。😭 |

| 特殊 |

(5)

(小型船舶操縦士の免許)

第二十三条の二

小型船舶操縦者になろうとする者は、小型船舶操縦士の免許(以下「操縦免許」という。)を受けなければならない。

2操縦免許のうち、特定操縦免許(次条第一項第一号又は第二号に掲げる資格に係る操縦免許であつて、国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する小型船舶(次項第一号及び同条第三項において「事業用小型船舶」という。)の小型船舶操縦者になろうとする者に対するものをいう。

以下この条、次条第三項及び第四項並びに第二十三条の二十六第一項において同じ。)以外のものは、国土交通大臣が行う小型船舶操縦士国家試験(以下「操縦試験」という。)に合格した者について行う。

| ケ |

| 特定 正解 |

| 旅客の輸送 |

(6)

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(履歴限定)

第六十八条の二

法第二十三条の三第三項の規定による履歴限定

(第七十条第一項及び第四項、第七十一条第一号並びに第百四十四条第四項において「履歴限定」という。)は、一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格に係る特定操縦免許につき、当該特定操縦免許を受ける者の乗船履歴

(総トン数二百トン未満の船舶(平水区域のみを航行するものを除く。)に乗り組んだ履歴に限る。)が一年に満たない場合において、当該者が小型船舶操縦者として乗船する事業用小型船舶の航行する区域を平水区域に限定することにより行う。

| コ | サ | シ |

| 二十トン 正解 | 平水 | 一年 |

| 二百トン | 平水 | 一年 |

2.

(1)

① (乗船履歴の証明)

第三十二条 乗船履歴は、次の各号のいずれかに掲げるものにより証明されなければならない。

一 船員手帳又は船員法施行規則第三十九条第一項の規定による地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の船員手帳記載事項証明

三 船員手帳を受有しない者が官公署の所属船舶に乗り組んだ履歴については当該官公署の証明、官公署の所属船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴については船舶所有者又は船長の証明

②

③

私の回答 ア:船舶手帳不正解 イ:船長不正解 ウ:船舶所有者不正解

エ:船舶国籍証書不正解 オ:施設不正解

正解 ア:船員手帳 イ:船舶所有者 ウ:船長

エ:船舶検査手帳(検査手帳) オ:居住する市町村

(2)

二 船員手帳を滅失し、又は毀損した者が官公署(独立行政法人を含む。以下同じ。)の所属船舶に乗り組んだ履歴については当該官公署の証明、官公署の所属船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴については船舶所有者又は船長の証明

(3)

2 前項第二号又は第三号の規定により船舶所有者又は船長が乗船履歴を証明する場合には、船舶検査手帳の写し(船舶検査手帳を受有しない船舶に乗り組んだ履歴を証明する場合にあつては、漁船の登録の謄本又はその居住する市町村の長(特別区にあつては特別区の長。以下同じ。)の次に掲げる事項についての証明書)を添えなければならない。

3.

8.海上運送法

| ア | イ | ウ | エ | オ |

| 空欄 不正解 | 空欄 不正解 | 空欄 不正解 | 料金 不正解 | 届出 不正解 |

| 寄港地 | 事業計画 | 指定区間 | 上限 | 公示 |

| カ | キ | ク | ケ | コ |

| 選任 | 尊重 | 保険契約 | 一五〇 不正解 | 三 不正解 |

| 選任 | 尊重 | 保険契約 | 二〇 | 五 |

(1)第二章 船舶運航事業

(一般旅客定期航路事業の許可)

第三条

一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令の定める手続により、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二航路の起点、寄港地及び終点、当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設の概要その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画

(2)(船舶運航計画の届出)

第六条

一般旅客定期航路事業の許可を受けた者(以下「一般旅客定期航路事業者」という。)は、船舶運航計画(指定区間に係るものを除く。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、運航を開始する日までに、国土交通大臣に届け出なければならない。

(3)

(運賃及び料金)

第八条

3一般旅客定期航路事業者は、旅客の運賃、国土交通省令で定める手荷物の運賃及び自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃であつて指定区間に係るものについて当該運賃の上限を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

これを変更しようとするときも、同様とする。

(4)

(運賃及び料金等の公示)

第十条一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令の定める方法により、運賃及び料金並びに運送約款を公示しなければならない。

(5)

(安全管理規程等)

第十条の三

4一般旅客定期航路事業者は、安全統括管理者及び運航管理者を選任しなければならない。

(6)

(安全管理規程等)

第十条の三

6一般旅客定期航路事業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。

(7)

(保険契約締結の命令)

第十九条の二

国土交通大臣は、旅客の利益を保護するため必要があると認めるときは、一般旅客定期航路事業者に対し、当該一般旅客定期航路事業者が旅客の運送に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結することを命ずることができる。

(8)改正

(旅客不定期航路事業の許可)

第二十一条一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をする不定期航路事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をする不定期航路事業及び特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする不定期航路事業を除く。以下「旅客不定期航路事業」という。)を営もうとする者は、次に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

一次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業

二総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第五条第一項に規定する総トン数をいう。以下同じ。)二十トン未満の船舶(第三項第二号、第三十二条の三第三項及び第四項並びに第三十二条の七第三項及び第四項において「小型船舶」という。)のみをその用に供する旅客不定期航路事業

(9)

(許可の更新)

第二十一条の三第二号許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

9.港湾運送事業法

(1)

私の回答:① ❎ 「容積」、、、「重量の計算」

②? エ 難問と感じます。

模範回答:エ

(定義)

第二条

六 船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の箇数の計算又は受渡の証明(以下「検数」という。)

3 この法律で「港湾運送関連事業」とは、営利を目的とするとしないとを問わず、他人の需要に応じて次に掲げる行為を行なう事業をいう。

一 港湾においてする、船舶に積み込まれた貨物の位置の固定若しくは積載場所の区画、船積貨物の荷造り若しくは荷直し又は船舶への貨物の積込み若しくは船舶からの貨物の取卸しに先行し若しくは後続する船倉の清掃

(2)

私の回答:①○ 「港湾ごとに、」

②○ ア 不正解

模範回答:ウ

(港湾運送関連事業の届出)

第二十二条の二

港湾運送関連事業を営もうとする者は、あらかじめ、港湾ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

当該届出をした者(以下「港湾運送関連事業者」という。)が当該届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。

(事業の譲渡及び譲受の認可等)

第十八条

港湾運送事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4 港湾運送事業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の行つていた港湾運送事業を引き続き営もうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

(3)

私の回答:①○

②○ ? ア 不正解

模範回答:イ

(差別取扱等の禁止)

第十五条

港湾運送事業者は、特定の利用者に対し貨物の多寡その他の理由により不当な差別的取扱をしてはならない。

(下請の制限)

第十六条

3 第三条第二号から第四号までに掲げる港湾運送事業(以下「港湾荷役事業等」という。)の許可を受けた者は、各月中に引き受けた港湾運送(他の港湾運送事業者から引き受けたものを除く。)については、少なくとも、当該月中に引き受けた港湾運送に係る貨物量に第一項の国土交通省令で定める率を乗じて得た貨物量の貨物に係る港湾運送を自ら行わなければならない。

4 港湾荷役事業等の許可を受けた者は、他の港湾運送事業者から引き受けた港湾運送については、その全部を自ら行わなければならない。

(4)

私の回答:①○

②○

模範回答:ア

(運賃及び料金並びに港湾運送約款の掲示等)

第十二条

港湾運送事業者は、第九条第一項の規定により届け出た運賃及び料金(特定の荷主又は船舶運航事業者に限つて定められたものを除く。)並びに前条第一項の規定により認可を受けた港湾運送約款について、営業所において利用者の見やすいように掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信

(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

(定義)

第二条

4この法律で「港湾」とは、政令で指定する港湾

(その水域は、政令で定めるものを除くほか、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域をいう。)をいう。

(5)

私の回答:①○

②❎ 不正解

※ 問題文には、①○ ②❎ と書いているのに回答用紙には、「ア」と記載してしまいました。

模範回答:イ

2.

(1) 私の回答:アー③

模範回答:③

(2) 私の回答:イー⑤ 不正解

模範回答:⑥

(許可基準)

第六条

国土交通大臣は、港湾運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

三 港湾運送事業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者

(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員

(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)として在任した者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)

(3) 私の回答:ウー⑧

模範回答:⑧

(4) 私の回答:エー⑭

模範回答:⑭

(5) 私の回答:オー⑮

模範回答:⑮

(運輸審議会への諮問)

第三十一条

国土交通大臣は、港湾運送事業の許可の取消し若しくは事業の停止又は港湾運送事業における運賃及び料金に関する変更命令に関しては、運輸審議会に諮らなければならない。

10.内航海運業法

(1) 私の回答:アー航行の安全 イー健全

模範回答:アー輸送の安全 イー健全

(2) 私の回答:ウー二週間 エー届出

模範回答:ウー三十日 エー届出

(3) 私の回答:オー内航海運業証書

模範回答:オー書面

(4) 私の回答:カー空欄 キーかい避

模範回答:カー労働時間 キー防止

(5) 私の回答:クー空欄

模範回答:クー登録

(6) 私の回答:ケー判例 コー助言

模範回答:ケー命令 コー配慮

2/10 最低な結果でした。 😭

11.港則法

私の回答:アー⑧特定港 イー④指揮 ウー③政令

1.

第四章 危険物

第二十条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。以下同じ。)を積載した船舶は、特定港に入港しようとするときは、港の境界外で港長の指揮を受けなければならない。

2前項の危険物の種類は、国土交通省令でこれを定める。

模範回答:アー⑧ イー④ ウー⑥

2.

第三十四条

特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者及び特定港内においていかだをけい留し、又は運行しようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

第三十二条

特定港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め港長の許可を受けなければならない。

第十七条

船舶は、港内においては、防波堤、ふとうその他の工作物の突端又は停泊船舶を右げんに見て航行するときは、できるだけこれに近寄り、左げんに見て航行するときは、できるだけこれに遠ざかつて航行しなければならない。

第二十二条

船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港長の許可を受けなければならない。

4船舶は、特定港内又は特定港の境界付近において危険物を運搬しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。

(修繕及び係船)

第七条

特定港内においては、汽艇等以外の船舶を修繕し、又は係船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。

3港長は、危険を防止するため必要があると認めるときは、修繕中又は係船中の船舶に対し、必要な員数の船員の乗船を命ずることができる。

第十五条

汽船が港の防波堤の入口又は入口附近で他の汽船と出会う虞のあるときは、入航する汽船は、防波堤の外で出航する汽船の進路を避けなければならない。

私の回答:③ ④ ⑤ ⑥ー❎

模範回答:① ④ ⑤

3.

(1)

私の回答:① 正 ② 正

模範回答:① 正 ② 正

(法律の目的)

① 第一条 この法律は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とする。

② 内閣は、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第二条及び第三条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

(港及びその区域)

第一条港則法(以下「法」という。)第二条の港及びその区域は、別表第一のとおりとする。

(2)

私の回答:① 正 ② 正

模範回答:① 正 ② 誤

① 港則法施行規則

二 平水区域を航行区域とする船舶

②(定義)

第三条

この法律において「汽艇等」とは、汽艇(総トン数二十トン未満の汽船をいう。)、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する船舶をいう。

「未満(みまん)」とは、ある数値や量が基準値や基準点よりも少ないこと、または、ある状態や条件を満たしていないことを表す言葉です。

「未満」は、その数を含まずにその数より下であることを意味します。たとえば、「10未満」は「10」は含まれません。

「未満」と似た言葉に「以下」がありますが、「以下」は「その数を含む」ことを意味します。たとえば、「5以下の数」は「5」も含みますが、「5未満の数」だと「5」は含みません。

「未満」は、否定の表現と合わせて使われるケースも少なくありません。たとえば、「18歳未満の入店はお断りします」という場合、18歳は含まれないため、入店できないのは0~17歳の人だと読み取れます。

(3)

私の回答:① 正 ② 正

模範回答:① 誤 ② 正

①第二十八条

特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

②(修繕及び係船)

第七条

特定港内においては、汽艇等以外の船舶を修繕し、又は係船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。

(4)

私の回答:① 正 ② 誤

模範回答:① 正 ② 誤

①(移動命令)

第九条

港長は、特に必要があると認めるときは、特定港内に停泊する船舶に対して移動を命ずることができる。

②こんな情文はないという事? 条文不明

12.海上交通安全法

1.

模範回答:アー16 イー2 ウー4 エー8

(目的及び適用海域)

第一条 この法律は、船舶交通がふくそうする海域における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行なうことにより、船舶交通の安全を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「航路」とは、別表に掲げる海域における船舶の通路として政令で定める海域をいい、その名称は同表に掲げるとおりとする。

4 この法律において「指定海域」とは、地形及び船舶交通の状況からみて、非常災害が発生した場合に船舶交通が著しくふくそうすることが予想される海域のうち、二以上の港則法に基づく港に隣接するものであつて、レーダーその他の設備により当該海域における船舶交通を一体的に把握することができる状況にあるものとして政令で定めるものをいう。

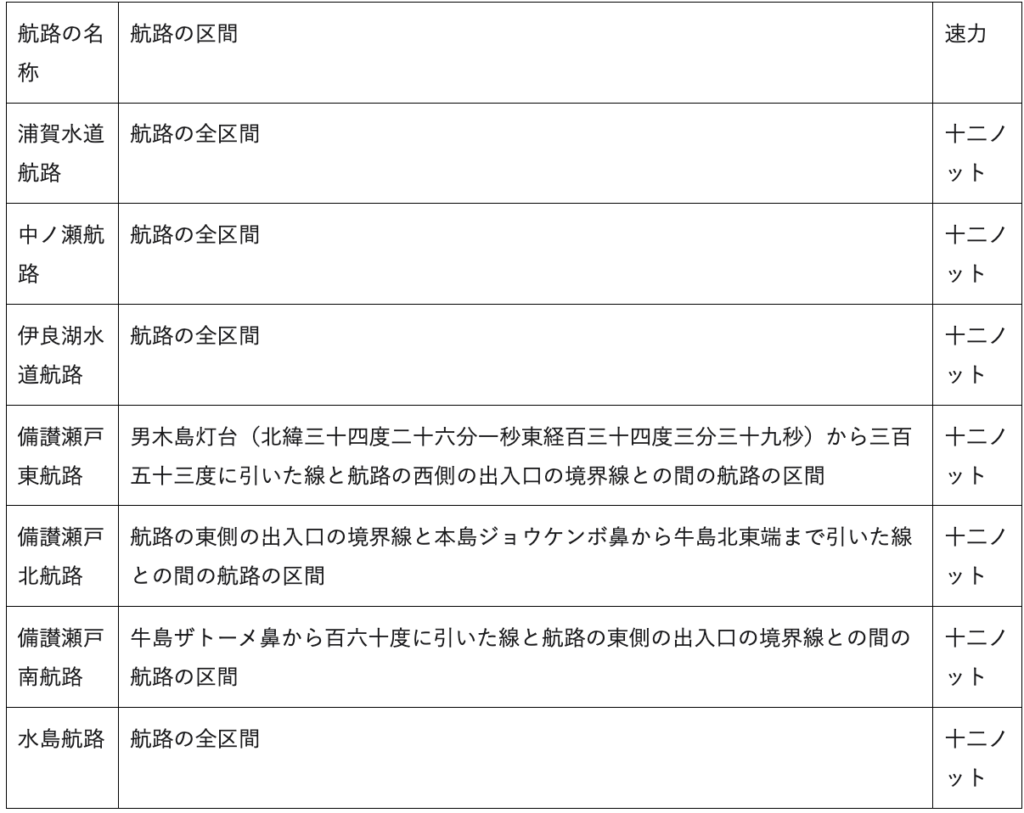

2.

模範回答:③ ④ ⑤

(備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路及び水島航路)

第十八条

2 船舶は、備讃瀬戸南航路をこれに沿つて航行するときは、東の方向に航行しなければならない。

(来島海峡航路)

第二十条 船舶は、来島海峡航路をこれに沿つて航行するときは、次に掲げる航法によらなければならない。

この場合において、これらの航法によつて航行している船舶については、海上衝突予防法第九条第一項の規定は、適用しない。

一 順潮の場合は来島海峡中水道(以下「中水道」という。)を、逆潮の場合は来島海峡西水道(以下「西水道」という。)を航行すること。

ただし、これらの水道を航行している間に転流があつた場合は、引き続き当該水道を航行することができることとし、また、西水道を航行して小島と波止浜との間の水道へ出ようとする船舶又は同水道から来島海峡航路に入つて西水道を航行しようとする船舶は、順潮の場合であつても、西水道を航行することができることとする。

3.

(1)

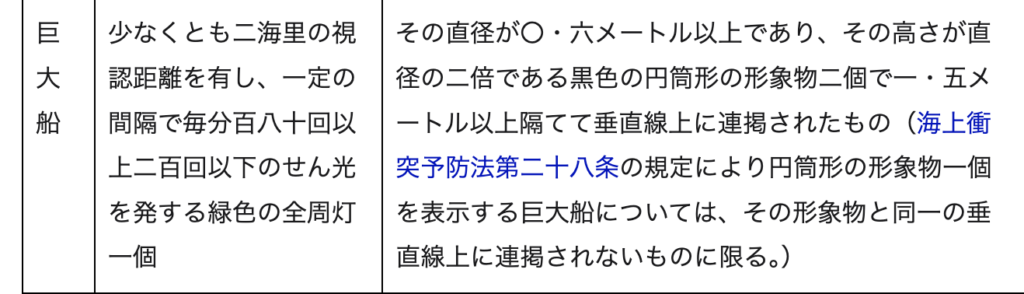

模範回答:4 ① 誤 ② 誤

第四節 灯火等

(巨大船及び危険物積載船の灯火等)

第二十二条 法第二十七条第一項の規定による灯火又は標識の表示は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、夜間は、それぞれ同表の中欄に掲げる灯火を、昼間は、それぞれ同表の下欄に掲げる標識を最も見えやすい場所に表示することによりしなければならない。

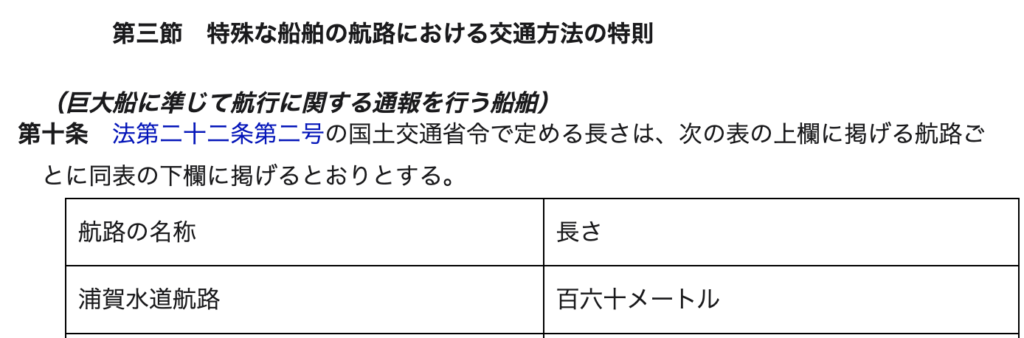

(巨大船等の航行に関する通報)

第二十二条 次に掲げる船舶が航路を航行しようとするときは、船長は、あらかじめ、当該船舶の名称、総トン数及び長さ、当該航路の航行予定時刻、当該船舶との連絡手段その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。通報した事項を変更するときも、同様とする。

一 巨大船

二 巨大船以外の船舶であつて、その長さが航路ごとに国土交通省令で定める長さ以上のもの

(2)

模範回答:① 正 ② 正

(定義)

第二条

2 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 船舶 水上輸送の用に供する船舟類をいう。

二 巨大船 長さ二百メートル以上の船舶をいう。

三 漁ろう船等 次に掲げる船舶をいう。

イ 漁ろうに従事している船舶

ロ 工事又は作業を行つているため接近してくる他の船舶の進路を避けることが容易でない国土交通省令で定める船舶で国土交通省令で定めるところにより灯火又は標識を表示しているもの

3 この法律において「漁ろうに従事している船舶」、「長さ」及び「汽笛」の意義は、それぞれ海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)第三条第四項及び第十項並びに第三十二条第一項に規定する当該用語の意義による。

(航路航行義務)

第四条 長さが国土交通省令で定める長さ以上である船舶は、航路の附近にある国土交通省令で定める二の地点の間を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該航路又はその区間をこれに沿つて航行しなければならない。ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

海上交通安全法施行規則

第二章 交通方法

第一節 航路における一般的航法

(航路航行義務)

第三条 長さが五十メートル以上の船舶は、別表第一各号の中欄に掲げるイの地点とロの地点との間を航行しようとするとき(同表第四号、第五号及び第十二号から第十七号までの中欄に掲げるイの地点とロの地点との間を航行しようとする場合にあつては、当該イの地点から当該ロの地点の方向に航行しようとするときに限る。)は、当該各号の下欄に掲げる航路の区間をこれに沿つて航行しなければならない。ただし、海洋の調査その他の用務を行なうための船舶で法第四条本文の規定による交通方法に従わないで航行することがやむを得ないと当該用務が行なわれる海域を管轄する海上保安部の長が認めたものが航行しようとするとき、又は同条ただし書に該当するときは、この限りでない。

(3)

① 難問 正解でした。

② (速力の制限)

第五条 国土交通省令で定める航路の区間においては、船舶は、当該航路を横断する場合を除き、当該区間ごとに国土交通省令で定める速力(対水速力をいう。以下同じ。)を超える速力で航行してはならない。

ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

模範回答:①正 ②誤

13、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

模範回答:アー11 イー② ウー⑨ エー⑤ オー⑦ 不正解 カー13

1

(1)

(船舶からの廃棄物海洋投入処分の許可)

第十条の六 船舶から第十条第二項第五号イ又はロに掲げる廃棄物の海洋における投入処分(以下「海洋投入処分」という。)をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。

(2)

(再検査)

第十九条の四十七 法定検査の結果に不服がある者は、当該検査の結果に関する通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内に、その理由を記載した文書を添えて国土交通大臣に再検査を申請することができる。

2 法定検査又は前項の再検査の結果に不服がある者は、その取消しの訴えを提起することができる。

3 再検査を申請した者は、国土交通大臣の許可を受けた後でなければ関係部分の現状を変更してはならない。

4 法定検査の結果に不服がある者は、第一項及び第二項の規定によることによつてのみこれを争うことができる。

(3)根拠条文不明???

(4)

?

【語群】

| ①2週間 | ②30日 | ③3ヶ月 |

| ④100 | ⑤150 | ⑥200 |

| ⑦400 | ⑧600 | ⑨国土交通省 |

| ⑩海上保安庁長官 | 11 環境大臣 | 12 地方運輸局長等 |

| 13 海洋汚染等防止証書 | 14 海洋汚染等防止検査手帳 | 15 海洋汚染等防止検査証書 |

※一覧表になっているので暗記には最適です。

2

模範回答:(1) ❌ (2) ❌

(1)

(海洋の汚染の防止に関する試験等のためにする船舶からの油の排出の承認の申請等)

第八条の四 法第四条第四項の承認を受けて、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶から油を排出しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を提出しなければならない。

(2)

第五章 廃油処理事業等

(事業の許可及び届出)

第二十条 港湾管理者及び漁港管理者以外の者は、廃油処理事業を行なおうとするときは、廃油処理施設ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

3

模範回答:④ ⑥

④ (油濁防止規程)

第七条

船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、国土交通省令で定めるところにより、油の不適正な排出の防止に関する業務の管理に関する事項及び油の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他油の不適正な排出の防止に関する事項(次条第一項及び第八条の二第一項に規定する事項を除く。)について、油濁防止規程を定め、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。

2 油濁防止管理者(油濁防止管理者が選任されていない船舶にあつては、船長。以下同じ。)は、前項の油濁防止規程(以下「油濁防止規程」という。)に定められた事項を、当該船舶の乗組員及び乗組員以外の者で当該船舶に係る業務を行う者のうち油の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。

⑥ (有害液体汚染防止管理者等)

第九条の四

船舶所有者は、有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長を補佐して船舶からの有害液体物質の不適正な排出の防止に関する業務の管理を行わせるため、有害液体汚染防止管理者を選任しなければならない。

2 船舶所有者は、有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶ごとに、国土交通省令で定めるところにより、有害液体物質の不適正な排出の防止に関する業務の管理に関する事項及び有害液体物質の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他有害液体物質の不適正な排出の防止に関する事項(第六項に規定する事項を除く。)について、有害液体汚染防止規程を定め、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。

3 船舶所有者は、第七条第一項の国土交通省令で定める船舶であり、かつ、前項の国土交通省令で定める船舶であるものについて、油濁防止規程及び同項の有害液体汚染防止規程の作成及び備置き又は掲示に代えて、国土交通省令で定めるところにより、同条第一項及び前項に規定する事項について、海洋汚染防止規程を定め、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておくことができる。

この場合における同条第二項の規定の適用については、同項中「前項の油濁防止規程(以下「油濁防止規程」という。)」とあるのは、「第九条の四第三項の海洋汚染防止規程(前項に規定する事項に係る部分に限る。)」とする。

4 第六条第二項及び第七条第二項の規定は、有害液体汚染防止管理者について準用する。

この場合において、第七条第二項中「前項の油濁防止規程(以下「油濁防止規程」という。)」とあるのは、「第九条の四第二項の有害液体汚染防止規程(同条第三項の海洋汚染防止規程が定められた場合にあつては、海洋汚染防止規程(同条第二項に規定する事項に係る部分に限る。))」と読み替えるものとする。

5 前各項の規定は、外国船舶については、適用しない。

14.領海等における外国船舶の航行に関する法律

1

模範回答:アー⑥ イー20 ウー14 エー13 オー⑤ (1) (2) (3)

(1)

(外国船舶に対する退去命令)

第八条 海上保安庁長官は、第六条第一項の規定による立入検査の結果、当該船舶の船長等が第四条の規定に違反していると認めるときは、当該船長等に対し、当該船舶を領海等から退去させるべきことを命ずることができる。

2 海上保安庁長官は、前条の勧告を受けた船長等が当該勧告に従わない場合であって、領海等における外国船舶の航行の秩序を維持するために必要があると認めるときは、当該船長等に対し、当該船舶を領海等から退去させるべきことを命ずることができる。

(2)

(外国船舶に対する立入検査)

第六条 海上保安庁長官は、領海等において現に停留等を伴う航行を行っており、又は内水において現に通過航行を行っている外国船舶と思料される船舶があり、当該停留等又は当該通過航行について、前条第一項若しくは第二項の規定による通報がされておらず、又はその通報の内容に虚偽の事実が含まれている疑いがあると認められる場合において、周囲の事情から合理的に判断して、当該船舶の船長等が第四条の規定に違反している疑いがあると認められ、かつ、この法律の目的を達成するため、当該船舶が当該停留等を伴う航行又は当該通過航行を行っている理由を確かめる必要があると認めるときは、海上保安官に、当該船舶に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、又は当該船舶の乗組員その他の関係者に質問させることができる。

(3)

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 領海等 我が国の領海及び内水をいう。

2

模範回答:(1)⭕️ (2)⭕️ (3)❌ (4)❌ (5)⭕️

(1)

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

六 係留施設 我が国の港にある岸壁その他の船舶の係留の用に供する施設又は場所として国土交通省令で定めるものをいう。

(係留施設)

第三条 法第二条第六号の国土交通省令で定める船舶の係留の用に供する施設又は場所は、次に掲げる施設又は場所とする。

一 岸壁

二 係船浮標

三 係船くい

四 桟橋

五 浮桟橋

六 物揚場

七 船揚場

2 前項に規定するもののほか、係留施設に係留している船舶は、係留施設とみなす。

(2)

(外国船舶の通報義務)

第五条 外国船舶の船長等は、領海等において当該外国船舶に停留等をさせ、又は内水において当該外国船舶に通過航行をさせる必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国船舶の名称、船籍港、停留等又は通過航行をさせようとする理由その他の国土交通省令で定める事項(次項において「通報事項」という。)を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。

ただし、停留等又は通過航行をさせようとする理由が明らかである場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、急迫した危険を避けるためあらかじめ通報することができないときは、外国船舶の船長等は、当該危険を避けた後直ちに、通報事項を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。

(3)

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、海に囲まれた我が国にとって海洋の安全を確保することが我が国の安全を確保する上で重要であることにかんがみ、領海等における外国船舶の航行方法、外国船舶の航行の規制に関する措置その他の必要な事項を定めることにより、領海等における外国船舶の航行の秩序を維持するとともにその不審な行動を抑止し、もって領海等の安全を確保することを目的とする。

(4)

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

三 外国船舶 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶以外の船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であって非商業的目的のみに使用されるものを除く。)をいう。

(5)

(外国船舶の通報義務)

第五条 外国船舶の船長等は、領海等において当該外国船舶に停留等をさせ、又は内水において当該外国船舶に通過航行をさせる必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国船舶の名称、船籍港、停留等又は通過航行をさせようとする理由その他の国土交通省令で定める事項(次項において「通報事項」という。)を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。ただし、停留等又は通過航行をさせようとする理由が明らかである場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

3 前二項の規定により外国船舶の船長等がしなければならない通報は、当該外国船舶の所有者又は船長等若しくは所有者の代理人もすることができる。

15.船舶法

1

模範回答:アー官庁 イー公署 ウー登記 エー管海官庁 オー登録

カー住所 キー登記事項証明書 クー船籍港 ケー喫水 コー六个月

(1)

船舶法

第一条 左ノ船舶ヲ以テ日本船舶トス

一 日本ノ官庁又ハ公署ノ所有ニ属スル船舶

二 日本国民ノ所有ニ属スル船舶

三 日本ノ法令ニ依リ設立シタル会社ニシテ其代表者ノ全員及ビ業務ヲ執行スル役員ノ三分ノ二以上ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶

四 前号ニ掲ゲタル法人以外ノ法人ニシテ日本ノ法令ニ依リ設立シ其代表者ノ全員ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶

(2)

第五条 日本船舶ノ所有者ハ登記ヲ為シタル後船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ備ヘタル船舶原簿ニ登録ヲ為スコトヲ要ス

② 前項ニ定メタル登録ヲ為シタルトキハ管海官庁ハ船舶国籍証書ヲ交付スルコトヲ要ス

(3)

第三章 船舶ノ登録

第十七条 船舶法第五条第一項ノ規定ニ依リ船舶ノ登録ヲ為スニハ申請書ニ所有者ノ氏名又ハ名称、住所及共有ナルトキハ各共有者ノ持分ヲ記載シタル登記事項証明書ヲ添ヘ之ヲ管海官庁ニ差出スヘシ

(4)

第七条 日本船舶ハ法令ノ定ムル所ニ従ヒ日本ノ国旗ヲ掲ケ且其名称、船籍港、番号、総トン数、喫水ノ尺度其他ノ事項ヲ標示スルコトヲ要ス

(5)

第十七条 外国ニ於テ交付スル仮船舶国籍証書ノ有効期間ハ一年ヲ超ユルコトヲ得ス

② 日本ニ於テ交付スル仮船舶国籍証書ノ有効期間ハ六个月ヲ超ユルコトヲ得ス

2

模範解答:A-⑧ B-17 C-⑥ D-③ E-⑨

(1)

第十四条 日本船舶カ滅失若クハ沈没シタルトキ、解撤セラレタルトキ又ハ日本ノ国籍ヲ喪失シ若クハ第二十条ニ掲クル船舶トナリタルトキハ船舶所有者ハ其事実ヲ知リタル日ヨリ二週間内ニ抹消ノ登録ヲ為シ且遅滞ナク船舶国籍証書ヲ返還スルコトヲ要ス船舶ノ存否カ三个月間分明ナラサルトキ亦同シ

(2)

第三条 船籍港ハ市町村ノ名称ニ依ル但都ノ市町村ノ存セサル区域ニ在リテハ都ノ名称トス

② 船籍港ト為スヘキ市町村ハ船舶ノ航行シ得ヘキ水面ニ接シタルモノニ限ル

(3)

第三十七条 船舶法第十五条又ハ第十六条ノ規定ニ依リ仮船舶国籍証書ヲ請受ケントスル者ハ第五号書式ノ申請書ニ所有権ノ取得ヲ証スル書面ヲ添ヘ当該管海官庁ニ差出スヘシ

3

模範解答:(1) ❌ (2) ⭕️ (3) ❌ (4) ⭕️ (5) ❌

(1)

船舶法

第一条 左ノ船舶ヲ以テ日本船舶トス

一 日本ノ官庁又ハ公署ノ所有ニ属スル船舶

二 日本国民ノ所有ニ属スル船舶

三 日本ノ法令ニ依リ設立シタル会社ニシテ其代表者ノ全員及ビ業務ヲ執行スル役員ノ三分ノ二以上ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶

四 前号ニ掲ゲタル法人以外ノ法人ニシテ日本ノ法令ニ依リ設立シ其代表者ノ全員ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶

(2)

第十二条ノ二 管海官庁ハ総トン数ノ測度ヲ行ヒタル場合ニ在リテハ船舶件名書及総トン数計算書ノ謄本ヲ申請者ニ交付スベシ

(3)

第五条ノ二 日本船舶ノ所有者ハ国土交通大臣ノ定ムル期日マデニ船舶国籍証書ヲ其船舶ノ船籍港ヲ管轄スル管海官庁(其船舶ノ運航上ノ都合ニ因リ已ムコトヲ得ザル事由アルトキハ最寄ノ管海官庁)ニ提出シ其検認ヲ受クルコトヲ要ス

② 前項ノ期日ハ船舶国籍証書ノ交付ヲ受ケタル日又ハ船舶国籍証書ニ付前回ノ検認ヲ受ケタル日ヨリ総トン数百トン以上ノ鋼製船舶ニ在リテハ四年ヲ総トン数百トン未満ノ鋼製船舶ニ在リテハ二年ヲ木製船舶ニ在リテハ一年ヲ経過シタル後タルコトヲ要ス

(4)

第九条 船舶所有者カ其船舶ヲ修繕シタル場合ニ於テ其総トン数ニ変更ヲ生シタルモノト認ムルトキハ遅滞ナク船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ其船舶ノ総トン数ノ改測ヲ申請スルコトヲ要ス

(5)

第十八条 信号符字ハ総トン数百トン以上ノ船舶ニ之ヲ点附ス総トン数百トン未満ノ船舶ニ付テハ船舶所有者ノ申請ニ依リ信号符字ヲ点附シ又ハ取消スコトヲ得

16.船舶安全法

模範解答:アー 堪航性 イー 施設 ウー 五 エー 平水 オー 六 カー 二〇人 キー 二分の一

クー 十人 ケー 堪航性 コー 船舶検査証書 サー 船舶検査手帳 シー 一歳 スー 十二歳 セー 臨検 ソー 証票

1

(1)

第一章 船舶ノ施設

第一条 日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ

(2)

第十条 船舶検査証書ノ有効期間ハ五年トス但シ旅客船ヲ除キ平水区域ヲ航行区域トスル船舶又ハ小型船舶ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ六年トス

(3)

第十三条 船舶乗組員二十人未満ノ船舶ニ在リテハ其ノ二分ノ一以上、其ノ他ノ船舶ニ在リテハ乗組員十人以上ガ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ当該船舶ノ堪航性又ハ居住設備衛生設備其ノ他ノ人命ノ安全ニ関スル設備ニ付重大ナル欠陥アル旨ヲ申立テタル場合ニ於テハ管海官庁ハ其ノ事実ヲ調査シ必要アリト認ムルトキハ前条第三項ノ処分ヲ為スコトヲ要ス

(4)

(書類の提出)

第三十二条 検査申請者は、次に掲げる書類を管海官庁に提出しなければならない。

一 定期検査を初めて受ける場合に提出する書類

イ 製造仕様書並びに法第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面

ロ 満載喫水線(木材満載喫水線及び区画満載喫水線を除く。)に関する検査を受ける船舶にあつては、次の図面

(1) 船体線図

(2) 最上層の全通甲板までの各喫水に対する全排水量及び毎一センチメートル排水量を示す曲線図

ハ 木材満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあつては、甲板積木材貨物の積付けに必要な装置の構造及び配置を示す図面

ニ 区画満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあつては、次の書類

(1) 損傷時の復原性の計算表

(2) 非対称の浸水による大角度の横傾斜を修正する装置の配置図

ホ 損傷時の復原性に関する検査を受ける船舶(ニに規定する船舶を除く。)にあつては、次の書類

(1) 損傷時の復原性の計算表

(2) 非対称の浸水による大角度の横傾斜を修正する装置の配置図

ヘ 船舶復原性規則又は小型船舶安全規則第百一条の規定の適用を受ける船舶にあつては、次の書類

(1) 排水量等曲線図

(2) 復原力交差曲線図

(3) 海水流入角曲線図

(4) 計画重量重心計算表

ト 揚貨装置に関する検査を受ける船舶にあつては、その強力計算書(力線図を含む。)

チ 潜水設備に関する検査を受ける船舶にあつては、次の書類

(1) 潜水設備の強度計算書及び浮力計算書

(2) 潜水設備の給気装置、排気装置及び電気設備を示す書類

(3) 潜水設備の使用材料を示す書類

(4) 潜水設備の使用方法を示す書類

リ 昇降設備に関する検査を受ける船舶にあつては、次の書類

(1) 昇降設備の強力計算書

(2) 昇降設備の使用材料を示す書類

(3) 昇降設備の使用方法を示す書類

ヌ 焼却設備に関する検査を受ける船舶にあつては、次の書類

(1) 焼却設備の強度計算書

(2) 焼却設備の使用材料を示す書類

(3) 焼却設備の使用方法を示す書類

ル コンテナ設備に関する検査を受ける船舶にあつては、その使用材料を示す書類

ヲ 製造検査合格証明書(製造検査に係る法第九条第三項の合格証明書をいう。以下同じ。)の交付を受けている船舶にあつては、当該製造検査合格証明書

ワ 検定合格証明書(法第九条第四項の合格証明書をいう。以下同じ。)の交付を受けている船舶にあつては、当該検定合格証明書

カ 国際航海に従事する旅客船及び国際航海に従事する総トン数五百トン以上の船舶(旅客船、推進機関を有しない船舶及び第一条第二項第一号又は第二号の船舶(同項第二号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事する船舶に限る。)を除く。)にあつては、船級の登録を受けている旨の証明書(船級の登録を受けている船舶に限る。)

二 前号の場合を除き、定期検査、中間検査又は臨時検査を受ける場合に提出する書類

イ 船舶検査証書

ロ 船舶検査手帳

ハ 法第二条第一項各号に掲げる事項について変更をしようとする場合にあつては、当該事項に係る物件の構造及び配置を示す図面

ニ 新たに満載喫水線(木材満載喫水線及び区画満載喫水線を除く。)に関する検査を受ける船舶にあつては次に掲げる図面

(1) 船体中央横断面図(縦通板各条の幅をも記載したもの)

(2) 船体中心線縦断面の諸材構造配置図

(3) 甲板及び倉内平面の諸材構造配置図

(4) 甲板平面図

(5) 前号ロに掲げる図面

ホ 新たに木材満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあつては、前号ハに掲げる図面

ヘ 新たに区画満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあつては、次に掲げる書類

(1) 一般配置図

(2) 船体中央横断面図

(3) 開口詳細図

(4) 諸管線図

(5) 船体線図

(6) 前号ニに掲げる書類

ト 満載喫水線の位置の変更を受ける場合にあつては、ニ、ホ又はヘに掲げる書類のうち当該変更に係るもの

チ 新たに損傷時の復原性に関する検査を受ける船舶(ヘに規定する船舶を除く。)にあつては、次に掲げる書類

(1) 一般配置図

(2) 船体中央横断面図

(3) 開口詳細図

(4) 諸管線図

(5) 船体線図

(6) 前号ホに掲げる書類

リ 損傷時の復原性に関係のある事項を変更する場合(区画満載喫水線の位置の変更を受ける場合を除く。)にあつては、チに掲げる書類のうち当該変更に係るもの

ヌ 新たに船舶復原性規則又は小型船舶安全規則第百一条の規定の適用を受ける船舶にあつては、次に掲げる書類

(1) 一般配置図

(2) 船体中央横断面図

(3) 開口詳細図

(4) 船体線図

(5) 前号ヘに掲げる書類

ル 復原性に関係のある事項を変更する場合にあつては、ヌに掲げる書類のうち当該変更に係るもの

ヲ 新たに揚貨装置に関する検査を受ける場合にあつては、次に掲げる書類

(1) 揚貨装置配置図

(2) 揚貨装置の構造図

(3) 前号トに掲げる書類

ワ 揚貨装置を変更する場合にあつては、ヲに掲げる書類のうち当該変更に係るもの

カ 新たに潜水設備に関する検査を受ける船舶にあつては、前号チに掲げる書類

ヨ 潜水設備を変更する場合にあつては、カに掲げる書類のうち当該変更に係るもの

タ 新たに昇降設備に関する検査を受ける場合にあつては、次に掲げる書類

(1) 昇降設備配置図

(2) 昇降設備の構造図

(3) 前号リに掲げる書類

レ 昇降設備を変更する場合にあつては、タに掲げる書類のうち当該変更に係るもの

ソ 新たに焼却設備に関する検査を受ける場合にあつては、次に掲げる書類

(1) 焼却設備配置図

(2) 焼却設備の構造図

(3) 前号ヌに掲げる書類

ツ 焼却設備を変更する場合にあつては、ソに掲げる書類のうち当該変更に係るもの

ネ 新たにコンテナ設備に関する検査を受ける場合にあつては、前号ルに掲げる書類

ナ 整備済証明書(船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第二十四条第二項の整備済証明書をいう。以下同じ。)の交付を受けている船舶又は整備済証明書の交付を受けている物件を備え付けている船舶について、当該整備済証明書の交付に係る確認が行われた後三十日以内に定期検査又は中間検査を受ける場合にあつては、当該整備済証明書

ラ 法第六条ノ四第二項の規定による法第五条第一項の検査の省略を受けようとする場合にあつては、次に掲げる書類

(1) 当該省略を受けようとする船舶又は物件について、前回の定期検査又は中間検査に合格した日以降に故障その他の不具合が生じた場合における次に掲げる事項を記載した書類

(i) 法第六条ノ四第一項に規定する遠隔支援業務により得られた当該不具合に関する情報

(ii) (i)の情報に基づいて行われた整備の内容

(2) (1)(ii)に掲げる内容のほか、当該省略を受けようとする船舶又は物件について前回の定期検査又は中間検査に合格した日以降に行われた整備の内容を記載した書類

ム 確認済証明書(小型船舶に係る検査及び確認に関する省令(昭和六十二年運輸省令第五十六号)第三条の確認済証明書をいう。以下同じ。)の交付を受けている小型船舶について、当該確認済証明書の交付に係る確認が行われた後三十日以内に中間検査を受ける場合にあつては、当該確認済証明書

ウ 産業人員等運送船にあつては、産業人員等の運送を安全に行うための設備その他の事項を記載した書類

三 臨時航行検査を受ける場合に提出する書類

イ 船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)

ロ 法第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面

四 特別検査を受ける場合に提出する書類

イ 船舶検査証書

ロ 船舶検査手帳

ハ 特別検査を受けるべき事項に係る物件の構造及び配置を示す図面

五 製造検査を受ける場合に提出する書類

イ 製造仕様書並びに法第二条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面

ロ 満載喫水線(木材満載喫水線及び区画満載喫水線を除く。)に関する検査を受ける船舶にあつては、第一号ロに掲げる図面

ハ 木材満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあつては、第一号ハに掲げる図面

ニ 区画満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあつては、第一号ニに掲げる書類

六 予備検査を受ける場合に提出する書類

イ 物件の製造について予備検査を受ける場合にあつては、製造仕様書

ロ 物件の構造を示す図面

2 法第八条の船舶について定期検査又は中間検査を受けようとする者は、船級協会(同条の登録を受けた船級協会をいう。以下同じ。)の船級の登録を受けている旨の証明書を管海官庁に提示しなければならない。

3 揚貨装置に係る法第五条の検査(法第八条の船舶にあつては、特別検査に限る。)を受けようとする者は、荷役設備検査記録簿を管海官庁に提示しなければならない。

4 昇降設備に係る法第五条の検査(法第八条の船舶にあつては、特別検査に限る。)を受けようとする者は、昇降設備検査記録簿を管海官庁に提示しなければならない。

5 焼却設備に係る法第五条の検査(法第八条の船舶にあつては、特別検査に限る。)を受けようとする者は、焼却設備検査記録簿を管海官庁に提示しなければならない。

6 管海官庁は、検査のため必要があると認める場合において第一項に規定する書類のほか必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。

(5)

第九条 最大とう載人員に関する規定の適用については、一歳未満の者は算入しないものとし、国際航海に従事しない船舶に限り一歳以上十二歳未満の者二人をもつて一人に換算するものとする。

(6)

第十二条 管海官庁ハ必要アリト認ムルトキハ何時ニテモ当該官吏ヲシテ船舶又ハ第六条ノ二乃至第六条ノ四ノ規定ニ依ル認定ヲ受ケタル者ノ事業場ニ臨検セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ当該官吏ハ其ノ身分ヲ証明スベキ証票ヲ携帯スベシ

模範解答:(1) ❌ (2) ❌ (3) ⭕️ (4) ⭕️ (5) ❌

2

(1)

第十条 船舶検査証書ノ有効期間ハ五年トス但シ旅客船ヲ除キ平水区域ヲ航行区域トスル船舶又ハ小型船舶ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ六年トス

(法第十条第一項ただし書の国土交通省令で定める船舶)

第三十五条 法第十条第一項ただし書の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。

一 危険物ばら積船

二 特殊船

三 ボイラ(船舶機関規則第四十二条のボイラに限る。)を有する船舶

四 結合した二の船舶(第十三条の六の規定の適用を受けるものに限る。)

(2)

第六条ノ三 船舶又ハ第二条第一項各号ニ掲グル事項ニ係ル物件ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノノ製造者ガ其ノ船舶又ハ物件ノ整備(第五条第一項第三号ノ国土交通省令ヲ以テ定ムル修理ヲ除ク次条第二項ヲ除キ以下同ジ)ニ付整備規程ヲ定メ国土交通大臣ノ認可ヲ受ケタル場合ニ於テ当該整備規程ニ従ヒ整備ヲ行フ能力ニ付事業場毎ニ行フ国土交通大臣ノ認定ヲ受ケタル者ガ其ノ船舶又ハ物件ノ整備ヲ行ヒ且国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ整備ガ当該整備規程ニ適合シテ為サレタルコトヲ確認シタルトキハ当該船舶又ハ物件ニ付国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ後三十日内ニ行フ定期検査又ハ中間検査ヲ省略ス但シ其ノ期間内ニ臨時検査ヲ受クベキ事由ノ生ジタル船舶又ハ物件ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ

(3)

第六節 雑則

(船舶検査証書の有効期間の延長)

第四十六条の二 法第十条第二項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

一 国際航海に従事する船舶(原子力船、高速船(第十八条第二項の表備考第一号に規定する高速船をいう。以下この項において同じ。)及び第四号の船舶を除く。)が、船舶検査証書の有効期間が満了する時において、外国の港から本邦の港又は定期検査等を受ける予定の外国の他の港に向け航海中となること。

二 国際航海に従事する高速船が、船舶検査証書の有効期間が満了する時において、外国の港から本邦の港又は定期検査等を受ける予定の外国の他の港に向け航海中となること。

三 国際航海に従事しない高速船が、船舶検査証書の有効期間が満了する時において、定期検査等を受ける予定の港に向け航海中となること。

四 国際航海に従事する船舶(原子力船及び高速船を除く。)であつて航海を開始する港から最終の到着港までの距離が千海里を超えない航海に従事するものが、船舶検査証書の有効期間が満了する時において、航海中となること。

五 国際航海に従事しない船舶(原子力船及び高速船を除く。)が、船舶検査証書の有効期間が満了する時において、航海中となること。

2 前項第一号から第三号までに掲げる事由がある船舶については、管海官庁又は日本の領事官は、申請により、当該船舶検査証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して三月(同項第二号及び第三号に掲げる事由がある船舶にあつては一月)を超えない範囲内においてその指定する日まで当該船舶検査証書の有効期間を延長することができる。ただし、指定を受けた日前に当該航海を終了した場合は、その終了した日を当該船舶検査証書の有効期間が満了する日とする。

(4)

第十条 船舶検査証書ノ有効期間ハ五年トス但シ旅客船ヲ除キ平水区域ヲ航行区域トスル船舶又ハ小型船舶ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ六年トス

⑥ 第二項乃至第四項ノ規定ニ拘ラズ第八条ノ船舶ノ受有スル船舶検査証書ハ其ノ船舶ガ当該船級ノ登録ヲ抹消セラレ又ハ旅客船ト為リタルトキハ其ノ有効期間満了ス

(5)

第三条 左ニ掲グル船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ満載吃水線ヲ標示スルコトヲ要ス但シ潜水船其ノ他国土交通大臣ニ於テ特ニ満載吃水線ヲ標示スル必要ナシト認ムル船舶ハ此ノ限ニ在ラズ

一 遠洋区域又ハ近海区域ヲ航行区域トスル船舶

二 沿海区域ヲ航行区域トスル長サ二十四メートル以上ノ船舶

三 総噸数二十噸以上ノ漁船

17.船舶のトン数の速度に関する法律

船舶のトン数の測度に関する法律に関する文章のうち、 ア ~ コ に入る適切な語句を下の語群(同法において使用されているものに限る。)から選び、その番号を解答欄に記入せよ。(10 点)

(1) この法律において「 ア 」とは、外板、仕切り(可動式のものを含む。)若しくは隔壁又は甲板若しくは覆い(天幕を除く。)により閉囲されている船舶内のすべての場所をいう。

(2) この法律において「 イ 」とは、貨物の運送の用に供される ア 内の場所をいう。

(3) 国際総トン数は、千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約(以下「条約」という。)及び条約の附属書の規定に従い、主として ウ に従事する船舶について、その エ を表すための指標として用いられる指標とする。

(4) オ は、船舶の航行の カ を確保することができる限度内における貨物等の最

大積載量を表すための指標として用いられる指標とする。

(5) 長さ キ メートル以上の日本船舶の船舶所有者(当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。)は、国土交通大臣から国際トン数証書の交付を受け、これを船舶内に備え置かなければ、当該船舶を ウ に従事させてはならない。

(6) 船舶所有者は、国際トン数証書の記載事項について変更があったときは、その変更があった日から ク 以内に、国土交通大臣に対し、その ケ を申請しなければならない。

(7) 船舶所有者は、国際トン数証書が滅失し、若しくは損傷し、又はその識別が困難となったときは、国土交通大臣に対し、その コ を申請することができる。

【語群】

1.閉囲場所 2.除外場所 3.暴露場所

4.貨物積載場所 5.開放場所 6.国際航海

7.遠洋航路 8.本邦の各港間の航路 9.総トン数

10.載貨重量トン数 11.排水トン数 12.重さ

13.大きさ 14.長さ 15.輸送量

16.水密 17.安全 18.十二

19.二十 20.二十四 21.一週間

22.二週間 23.三箇月 24.免除

25.修正 26.書換え 27.再交付

模範解答:アー1 イー4 ウー6 エー13 オー10 カー17 キー20 クー22 ケー26 コー27

アー

(定義)

第三条 この法律において「閉囲場所」とは、外板、仕切り(可動式のものを含む。)若しくは隔壁又は甲板若しくは覆い(天幕を除く。)により閉囲されている船舶内のすべての場所をいう。

イー

3 この法律において「貨物積載場所」とは、貨物の運送の用に供される閉囲場所内の場所をいう。

ウー エー

(国際総トン数)

第四条 国際総トン数は、条約及び条約の附属書の規定に従い、主として国際航海に従事する船舶について、

その大きさを表すための指標として用いられる指標とする。

カー

(載貨重量トン数)

第七条 載貨重量トン数は、船舶の航行の安全を確保することができる限度内における貨物等の最大積載量を表すための指標として用いられる指標とする。

キー

(国際トン数証書等)

第八条 長さ二十四メートル以上の日本船舶の船舶所有者(当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。)は、国土交通大臣から国際トン数証書の交付を受け、これを船舶内に備え置かなければ、当該船舶を国際航海に従事させてはならない。

クー ケー

(国際トン数証書等)

第八条 長さ二十四メートル以上の日本船舶の船舶所有者(当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。)は、国土交通大臣から国際トン数証書の交付を受け、これを船舶内に備え置かなければ、当該船舶を国際航海に従事させてはならない。

3 船舶所有者は、国際トン数証書の記載事項について変更があつたときは、その変更があつた日から二週間以内に、国土交通大臣に対し、その書換えを申請しなければならない。

コー

5 船舶所有者は、国際トン数証書が滅失し、若しくは損傷し、又はその識別が困難となつたときは、国土交通大臣に対し、その再交付を申請することができる。

18.造船法

1.次の文章は法令の一文を記載したものである。次の文章中の に入る適切な語句を解答欄に楷書ではっきりと丁寧に記入せよ。

(5点)

(1) この法律は、我が国の造船に関する事業が我が国の安定的な海上輸送の確保及び海洋の ア に貢献し、並びに地域の経済の活性化に寄与していることに鑑み、造船に係る施設の新設等の許可制度等を設けることにより イ の向上を図り、あわせて造船に関する事業の円滑な運営を期するとともに、 ウ に関し計画の認定制度を設けること等により、造船に関する事業の健全な発展を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。(法第一条)

(2) 前条第一項の施設を所有し、又は エ ている者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な造船台、ドック、引揚船台等の設備であって国土交通省令で定めるものを新設し、増設し、又は オ しようとするときは、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。(法第三条第一項)

※「前条第一項の施設」とは、造船法第二条に規定する「総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設」をさす。

2.造船法に関する次の文章のうち、正しいものには○を、誤っているものには×を解答欄に記入せよ。(5点)

(1) 許可を受けた施設を所有し、船舶の製造又は修繕をする事業を行っている者が、その施設を船舶の製造又は修繕の用に供しないこととするときは、あらかじめ施設使用廃止報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(2) 造船法第二条第一項の規定に基づき、総トン数五千トンの鋼製の船舶の修繕をすることができる造船台を備える施設を新設し、同条に基づく許可を受けた者がその許可に係る工事を完了したときは、その日から一月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(3) 鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン以上又は長さ十二メートル以上のものの製造又は修繕をする事業を開始した者は、その事業を開始した日から二月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならない。

(4) 国土交通大臣は、造船法第五条第一項各号に掲げる事業を営む者に対して、新しい技術の導入、設備の近代化その他技術の向上に関し交通政策審議会の議を経て必要な勧告をすることができる。

(5) 法第二条第一項の施設により船舶の製造又は修繕の事業を営んでいる者は、船舶装備用輸入品入手実績報告書を年二回提出することとされている。

模範解答:1

(1) アー安全保障 イー造船技術 ウー事業基盤の強化 (2) エー借り受け オー拡張

2

(1)❌ (2)⭕️ (3)❌ (4)⭕️ (5)⭕️

(1)

(目的)

第一条 この法律は、我が国の造船に関する事業が我が国の安定的な海上輸送の確保及び海洋の安全保障に貢献し、並びに地域の経済の活性化に寄与していることに鑑み、造船に係る施設の新設等の許可制度等を設けることにより造船技術の向上を図り、あわせて造船に関する事業の円滑な運営を期するとともに、事業基盤の強化に関し計画の認定制度を設けること等により、造船に関する事業の健全な発展を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(2)

(設備の新設等の許可等)

第三条 前条第一項の施設を所有し、又は借り受けている者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な造船台、ドック、引揚船台等の設備であって国土交通省令で定めるものを新設し、増設し、又は拡張しようとするときは、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2

(1)

(設備の使用廃止の報告等)

第六条 法第二条第一項の施設を所有し、又は借り受けている者は、当該施設に備える第二条各号に掲げる設備を船舶の製造又は修繕の用に供しないこととするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した第十号書式の設備使用廃止報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 氏名及び住所

二 使用廃止をする設備に係る施設の名称及び所在地

三 使用廃止をする設備の概要

四 使用廃止をする理由

五 使用廃止をする予定年月日

六 その他必要な事項

2 国土交通大臣は、前項の設備使用廃止報告書に記載された設備が使用廃止されたときは、速やかに、当該設備に係る法第二条第一項又は法第三条第一項の許可を取り消すものとする。

(2)

(施設の新設等の許可等)

第二条 総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、その許可に係る工事を完了し、又は譲受け若しくは借受けによる引渡しを完了したときは、その日から一月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(3)

(船舶の製造事業等の開始、休止及び廃止)

第五条 次に掲げる事業を開始した者は、その事業を開始した日から二月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならない。

一 鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業

二 鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン以上又は長さ十五メートル以上のものの製造又は修繕をする事業

(4)

(技術に関する勧告)

第七条 国土交通大臣は、第五条第一項各号に掲げる事業を営む者に対して、新しい技術の導入、設備の近代化その他技術の向上に関し交通政策審議会の議を経て必要な勧告をすることができる。

(5)

(報告)

第五条 船舶の製造若しくは修繕又は船体、船舶用機関若しくは艤ぎ装品又はこれらの部分品若しくは附属品の製造、修繕又は販売をする事業を営む者は、次の区分により、国土交通大臣に報告書を提出しなければならない。ただし、鋼造船所施設状況報告書にあっては、前回提出時の報告書記載事項に変更がない場合には、この限りでない。

船舶装備用輸入品入手実績報告書

法第二条第一項の施設により船舶の製造又は修繕の事業を営んでいる者

輸入品の入手実績

第九号書式

毎年一月十五日及び七月十五日まで

19.国際公開船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律

1.国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律に定める、国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置について、次の文章中の に入る適切な語句(同法において使用されているものに限る。)を解答欄に楷書ではっきりと、丁寧に記入せよ。(10 点)

(1) 国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業を ア させるため、当該国際航海日本船舶の乗組員以外の者であって、船舶の保安の確保に関する知識及び能力について国土交通省令で定める要件を備えるもののうちから、国土交通省令で定めるところにより、 イ を選任しなければならない。

(2)国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、 ウ を当該国際航海日本船舶内に エ なければならない。国際航海日本船舶の所有者は、 ウをその最後の記載をした日から三年間当該国際航海日本船舶内に オ しなければならない。

(3) カ の承認の申請書には、国際航海日本船舶の所有者が作成した船舶保安評価書(当該国際航海日本船舶について、その構造、設備等を勘案して、当該国際航海日本船舶に対して危害行為が行われた場合に当該国際航海日本船舶の保安の確保に及ぼし、又は及ぼすおそれがある支障の内容及びその程度について国土交通省令で定めるところにより

あらかじめ キ を行った結果を記載した書面をいう。)を ク しなければならない。

(4)船舶保安証書の交付を受けた国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に設置された ケ 等について国土交通省令で定める改造又は修理を行ったとき、当該国際航海日本船舶に係る カ の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、その他国土交通省令で定めるときは、当該 ケ 等の設置、当該 カ の備置き及びその適確な実施その他国土交通省令で定める事項について コ の行う臨時検査を受けなければならない。

模範解答:1

ア 統括管理 イ 船舶保安統括者 ウ 船舶保安記録簿 エ 備え付け オ 保存

カ 船舶保安規程 キ 評価 ク 添付 ケ 船舶警報通報装置 コ 国土交通大臣

(船舶保安統括者)

第七条 国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業務を統括管理させるため、当該国際航海日本船舶の乗組員以外の者であって、船舶の保安の確保に関する知識及び能力について国土交通省令で定める要件を備えるもののうちから、国土交通省令で定めるところにより、船舶保安統括者を選任しなければならない。

(船舶保安記録簿)

第十条 国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶保安記録簿を当該国際航海日本船舶内に備え付けなければならない。

3 国際航海日本船舶の所有者は、船舶保安記録簿をその最後の記載をした日から三年間当該国際航海日本船舶内に保存しなければならない。

(船舶保安規程)

第十一条

5 船舶保安規程の承認の申請書には、国際航海日本船舶の所有者が作成した船舶保安評価書(当該国際航海日本船舶について、その構造、設備等を勘案して、当該国際航海日本船舶に対して危害行為が行われた場合に当該国際航海日本船舶の保安の確保に及ぼし、又は及ぼすおそれがある支障の内容及びその程度について国土交通省令で定めるところによりあらかじめ評価を行った結果を記載した書面をいう。以下同じ。)を添付しなければならない。

(臨時検査)

第十五条 船舶保安証書の交付を受けた国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に設置された船舶警報通報装置等について国土交通省令で定める改造又は修理を行ったとき、当該国際航海日本船舶に係る船舶保安規程の変更(第十一条第四項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、その他国土交通省令で定めるときは、当該船舶警報通報装置等の設置、当該船舶保安規程の備置き及びその適確な実施その他国土交通省令で定める事項について国土交通大臣の行う臨時検査を受けなければならない。

20.船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律に関する次の文章中、 ア ~ コに入る適切な語句(同法で使用されているものに限る。)を下の から選び番号を解答欄に記入せよ。(10 点)

(1) この法律は、船舶の再資源化解体の適正な実施を図り、あわせて二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約の的確な実施を確保するため、 ア の船舶所有者に イ の作成等を義務付けるとともに、特定船舶の再資源化解体の許可の制度、当該許可を受けた者による再資源化解体計画の作成及びその主務大臣による承認の制度並びに特定日本船舶の譲渡し等の承認の制度を設けること等により、船舶の再資源化解体に従事する者の ウ の確保並びに生活環境の保全に資することを目的とする。

(2) この法律において「 イ 」とは船舶に使用されている材料又は設置されている設備に含まれる有害物質の エ が国土交通省令に定めるところにより記載された図書をいう。

(3) ア の船舶所有者は、 ア を初めて オ の水域において航行の用に供しようとするときは、 イ を作成し、 カ の確認を受けなければならない。

(4) カ は イ が法律で定める規定に適合することについて確認したときは、 ア の所有者に対し、 キ を交付しなければならない。 キ の有効期間は、 ク である。

(5) 附則第五条により、この法律の施行日前においても、日本船舶の船舶所有者の申請により、 イ が法第三条第二項の規定に適合することについて同条第一項の確認に相当する確認(所謂「 ケ 」)をすることができる。

カ は、 ケ をしたときは、申請者に対し、 キ に相当する証書(所謂「 コ 」)を交付しなければならない。

1.特別日本船舶 2.特定外国船舶 3.特別特定日本船舶

4.再資源化船舶 5.国土交通大臣 6.環境大臣

7.経済産業大臣 8.日本国領海 9.日本国領海等

10.日本国領海等以外 11.一年 12.三年

13.五年 14.十年 15.安全及び環境

16.安全及び安心 17.安全及び健康 18.種類及び量

19.用途及び数 20.性質及び状態 21.一月

22.三月 23.六月 24.相当検査

25.相当確認 26.相当承認 27.相当証書

28.相当証明書 29.有害物質一覧表 30.有害物質一覧手引書

31.有害物質一覧表確認証書

模範解答:ア 3 イ 29 ウ 17 エ 18 オ 10

カ 5 キ 31 ク 13 ケ 25 コ 27

(目的)

第一条 この法律は、船舶の再資源化解体の適正な実施を図り、あわせて二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約(以下「条約」という。)の的確な実施を確保するため、特別特定日本船舶の船舶所有者に有害物質一覧表の作成等を義務付けるとともに、特定船舶の再資源化解体の許可の制度、当該許可を受けた者による再資源化解体計画の作成及びその主務大臣による承認の制度並びに特定日本船舶の譲渡し等の承認の制度を設けること等により、船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「再資源化解体」とは、船舶の全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にするために行う解体(船舶の沈没若しくは乗揚げに起因して海洋が汚染され、又は汚染されるおそれがあり、当該汚染が海洋環境の保全に著しい障害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合その他やむを得ない場合において行われるものを除く。)をいう。

6 この法律において「有害物質一覧表」とは、船舶に使用されている材料又は設置されている設備に含まれる有害物質(船舶の再資源化解体に従事する者の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして主務大臣が定める物質をいう。次条第一項第二号及び附則第五条第三項において同じ。)の種類及び量が国土交通省令で定めるところにより記載された図書をいう。

(有害物質一覧表の作成及び確認)

第三条 特別特定日本船舶の船舶所有者(当該船舶が共有されている場合にあっては船舶管理人、当該船舶が貸し渡されている場合にあっては船舶借入人。第四章(第二十二条(第二十五条第二項及び第七項において準用する場合を含む。)を除く。)を除き、以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、有害物質一覧表を作成し、次項の規定に適合することについて、国土交通大臣の確認を受けなければならない。

一 特別特定日本船舶を初めて日本国領海等以外の水域において航行の用に供しようとするとき。

(有害物質一覧表確認証書)

第四条 国土交通大臣は、前条第一項の確認をしたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、有害物質一覧表確認証書を交付しなければならない。

2 前項の有害物質一覧表確認証書(以下「有害物質一覧表確認証書」という。)の有効期間は、五年とする。ただし、その有効期間が満了するまでの間において国土交通省令で定める事由により前条第一項の確認(同項第三号に掲げる場合に係るものに限る。以下この条において「更新確認」という。)を受けることができなかった船舶については、国土交通大臣は、当該事由に応じて三月を超えない範囲で国土交通省令で定める日までの間、その有効期間を延長することができる。

第五条 国土交通大臣は、施行日前においても、日本船舶の船舶所有者の申請により、有害物質一覧表が第三条第二項の規定に適合することについて同条第一項の確認に相当する確認(以下「相当確認」という。)をすることができる。

2 国土交通大臣は、相当確認をしたときは、当該相当確認を受けた者に対し、有害物質一覧表確認証書に相当する証書(以下「相当証書」という。)を交付しなければならない。

お疲れ様でした。☺️